사회조사 가설 요소 및 검정절차 요소 및 절차

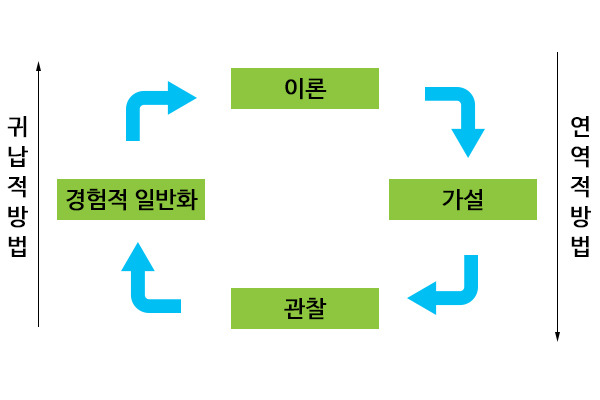

안녕하세요 오늘은 사회조사 방법의 요소중 하나인 가설에 대해 알아보도록 하겠습니다. 사회조사를 위해서는 가설을 설정해야 함은 이전에서도 언급되었듯이 신뢰할 수 있는 연구결과를 얻기 위한 필수적인 요소입니다. 가설 검정이란 모집단에 대한 통계적 가설검정에 필요한 요소로 결과 해석뿐만 아니라 가정과 검정 통계 임계 P값 그리고 가설이 있습니다.

이때 가정을 하는 몇 가지 사항이 있는데 이를 잘 파악하고 진행해야 합니다. 먼저 모든 통계적인 감정절차는 통계 분석을 할 때 적합한 방식으로 측정이 되어야 합니다. 대부분 통계적인 검증을 하는 경우 변수는 연속적인 어떤 특성을 가져야 하고 이는 정규분포를 이루는 것을 통해 검증할 수 있습니다. 표본은 추출할 경우 단순 무작위 추출방법을 통해 추출이 되어야 합니다. 마지막으로 통계분석을 일반화하고 신뢰성 있게 적용시키려면 반드시 최소한으로 표본 크기를 일정 이상 설정해야 합니다.

다음으로 가설을 설정하는 이유를 알려드리겠습니다. 가설이 있어야 하 하는 이유는 일련의 현상을 설명할 때 학설을 논리적으로 정의하기 위한 것입니다. 이때 어떤 설명이 모습이 없이 진행될 때 확실하게 정의할 수 있습니다. 과학의 경우도 마찬가지입니다. 과학에서 인증된 법칙도 처음에는 가설이었습니다. 가설이 수많은 실험 그리고 증명을 통해 훌륭한 설명을 만들어냈고 이를 뒷받침할 수 있는 증거를 통해 법칙으로 설정이 된 것입니다. 일상생활을 할 때 우리가 흔하게 진리로 알고 있는 많은 것들도 가설로 시작한 것이 대부분입니다.

가설에는 어떤 항목이 있으며 이는 어떤 것을 의미하는지에 대해 살펴보겠습니다. 가설에는 양측 검정 그리고 단측 검정이 있습니다. 양측 검정은 가설검정을 할 때 귀무가설을 기각할 영역이 양쪽에 있을 때 이를 양측 검정이라 고합니다. 두 번째로 단측 검저는 가설검정에서 귀무가설을 기각할 영역이 한쪽에 있을 때를 말합니다.

검정 통계치는 귀무가설을 채택하거나 기각할 때 이를 결정하는 표본 통계치를 말합니다. 임계치는 주어진 유의 수준에서 귀무가설을 채택하거나 기각을 결정할 때 기준이 될 수 있는 값을 말합니다.

유의 수준은 통계적인 가설검정을 진행할 때 귀무가설이 명백하게 참임에도 이를 기각할 수 있는 확률을 말합니다. 따라서 위험률이라고도 부릅니다. 유의 확률이라고도 부르는 P값은 귀무가설이 참인데 실제 관찰된 값처럼 대립 가설을 지지하는 검정 통계치를 얼마나 모을 수 있는가를 의미합니다. P값을 일반적으로 계산이 완료된 유의 수준이라고 합니다.

결과 해석은 일반적으로 검정 통계치가 임계치보다 클 때 귀무가설을 기각 그렇지 않으면 기각하지 않습니다. P값이 지나치게 작을 경우 귀무가설을 기각하고 대립 가설로 설정된 것을 선정합니다. 자유도는 사례도를 말하며 어떤 조건 아래 자유롭게 변화할 수 있는 점수 또는 변인의 개수를 말합니다.

일반적을 가설을 검증하는 절차를 설명하겠습니다. 먼저 검정하고 싶은 가설을 설정합니다. 다음으로는 유의 수준을 결정하며 이를 a라고 칭합니다. 다음으로 통계량을 결정을 하고 판정 단계를 거치게 되는데 판정을 할 때는 P값이 유의 수준보다 작으면 기각하고 그렇지 않으면 기각하지 않습니다.

지금까지 양측 검정 단측 검정 통계적 가설을 검증하는 절차 임계치 유의 수준 자유도의라는 정의에 대해 알아보았습니다. 사회적 조사를 진행함에 있어서 위에 언급된 절차와 내용을 알고 어떠한 기준을 기반으로 진행이 되어야 유의미한 연구결과를 얻을 수 있습니다.

아직은 검증되지 않은 어떠한 이론인 가설을 검증하는 것은 반드시 연구 문제에 대한 해답 실증적으로 검정 가능한지 가설 내용이 긍정 또는 부정이 가능하도록 진술이 되어야 합니다. 더불어 가설이 옳은데 이를 실수로 틀렸다고 하는 경우도 있을 수 있음을 전제로 할 필요도 있습니다.

마지막으로 가설검정을 할 때 기각이 된 경우는 유의하다고 표현하고 이를 반드시 퍼센트로 설명을 해야 합니다. 예를 들어 유의 수준 몇 퍼센트 내에서 유의하다 라고 설명을 해야 하는 것입니다. 어떤 가설도 백 퍼센트 확신할 수는 없기에 이와 같이 연구결과에서 어느 정도 유의한 지를 수치화하여 표현을 하는 것입니다.